早くから手を着けておいてよかったと思っていることが私にはある。夫婦が心を一つにして「エコライフガーデン」と呼ぶ庭作りに当たってきたことだ。

早くから手を着けておいてよかったと思っていることが私にはある。夫婦が心を一つにして「エコライフガーデン」と呼ぶ庭作りに当たってきたことだ。京都の小倉山山嶺に作ったこの庭に、「愛とは?」と呼びかけたりしたくて「アイトワ」という名を与え、1986年の春から一般に開放した。今では、二人は「40年かけて森をつくった森さん」とか「森の精の小夜子さん」と紹介されるまでになっている。

庭には、約200種1000本の木が、燃料、果樹、薬木、香木、生け垣などとそれぞれの役割を担いながら入り交じって茂り、小さな森になっている。もちろん、シュロやモチなど小鳥の糞から育った木もあるが、多くが私が40年来苗や種から育てたものだ。

ウド、フキ、ミョウガ、カンゾウなど元から一帯にあった植物に加え、オオバ、ミツバ、オウレンなど持ち込んだ植物が一緒に自生し、食材や薬草として活躍する。二種の竹は、キュウリの棚になったり、筍料理や竹筒での燗酒を楽しませたりする。

早春は庭でとった七草粥に始まり、ウコギ飯やトチュウチャなどを炊き込んだ茶飯の季節を経て、色とりどりの柿の葉寿司で晩秋を迎える。その間に、私が苗から育てた朴の木の葉と妻が仕込んだ味噌を使った朴葉味噌も楽しむ。

そこは野生動物にとってもオアシスだろう。ヤモリやカエル、クモやバッタ、ミミズやモグラなどが自生し、キジバトやイタチが縄張りにして棲みつき、ヤマドリやタヌキがそれらを狙って狩り場にする空間になっている。今流に言えば、エコライフガーデンとは、人間もその一員として棲まわせるビオトープのようなものといってよいだろう。

そこは野生動物にとってもオアシスだろう。ヤモリやカエル、クモやバッタ、ミミズやモグラなどが自生し、キジバトやイタチが縄張りにして棲みつき、ヤマドリやタヌキがそれらを狙って狩り場にする空間になっている。今流に言えば、エコライフガーデンとは、人間もその一員として棲まわせるビオトープのようなものといってよいだろう。なのに、二年前のことだった。私は3000坪の土地を購入する夢を妻に語ったことがある。すばらしい土地が坪一万円だと知った時のことだ。これまでの京都の1000坪の土地で野菜や薪などをまかなう程度ではあき足らず、「もう1000坪で穀物を、さらにもう1000坪で山羊や鶏を飼い・・・・・・」と、タンパク源まで自給する夢を語ったわけだ。

エコライフガーデンは、誰でもその気になればいつからでも作れるが、完成までには相当の時間と努力を要してしまう。つまり、明日を大切にする質実なエコライフガーデンは見かけを大切にする広大な「イングリッシュガーデン」や「枯れ山水の庭」とは違い、資産家でなくとも作れるが、土地柄や生態系を知り、時の流れを計算に入れ、野生の動植物の自生と歩調を合わせるなどの気配りと時間が必要である。だから、せめて10歳若ければ作り直せたのに、と、我が身を嘆きながら、3000坪計画はあきらめた。

住んでいるだけで豊かになる「創造の庭」

この庭は、「住んでいるだけで豊かになる庭」を求めて作り始めたものだ。当初は、自分たちの出す生ゴミや屎尿を肥料として生かし、農業と林業を合体したような有機農法から始めた。次第に、動植物の自生力や循環が見てみてとれるようになった。

この庭は、「住んでいるだけで豊かになる庭」を求めて作り始めたものだ。当初は、自分たちの出す生ゴミや屎尿を肥料として生かし、農業と林業を合体したような有機農法から始めた。次第に、動植物の自生力や循環が見てみてとれるようになった。妻がこの生活に加わり、家族が一つになって助け合うようになった。たとえば、風呂は、私の作った薪で妻が炊き、2番目に使う。母は最後に入って掃除と戸締まりをしてから出る。佃煮は、私がトウガラシを育て、母が葉を掃除し、妻が炊く、など。

思えば、こうした生き方は、昔の人がついこの間まで繰り広げていた生き方、「不易の生き方」ではないか。いつしか私たちはこの不易の生き方こそが基本だと気付き、お互いに得手を発揮しあうことで喜びや生きるゆとりまで見出すようになった。その喜びとゆとりが私たちの独自のライフスタイルを作り出させたように思う。

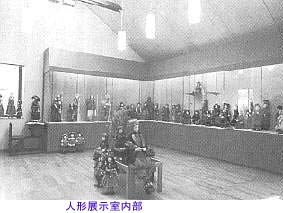

妻は、庭の手入れや年老いた私の両親の世話で縛られたが、寸暇を生かして人形作家の道を見出し、独自の世界を切り開いた。今では喫茶店を併設した人形教室まで主宰している。私は、次代の社会のあるべき姿を追い求めるようになり、今日の化石資源に頼る生活ではなく日々の太陽の恵みの範囲で生きる術を工夫し、提案する活動に手を着けた。

世間では、ラーメンや漬物まで工場で作られたものを買い込み、家屋を「消費の場」に変えたが、わが家では家屋を「生産の場」にとどめるだけでなく「創造の場」にまで高める努力をしたわけだ。二人は、消費の喜びよりも創造の喜びの方が心を満たすことを知った。欲望の解放では得られない喜びを人間の解放に見出した。自己完結性の高い生き方を自己責任の下に追い求めているうちに、生活はフロー型ではなくストック型となり、ないものねだりをしたり他人が囃す流行に翻弄されたりしなくなった。

自然の力を取り込む家と庭

それは、幸せのバロメーターも変えた。便利とか安楽ではなくオリジナル性の尊重である。妻は私が作る野菜の調理をすることに、私は妻の手作り料理を食べることに幸せを見出す、など。それが、おのずと環境問題や資源枯渇問題などとの矛盾をなくすライフスタイルに向かわせ、庭をエコライフガーデンに仕立てあげさせた。

40年来、わが家では、ゴミだけでなく水も分別してきた。屎尿はもとより、残り湯まで活かす庭にし、畑に要する水の自給も工夫した。

家屋は、自然の力を取り組みたくて行った八度にわたる建て増しや改造の結果だ。水は気化や結氷の時に熱を奪ったり放出したりする。土中は冬は温かく夏は冷たい。樹木は真夏でも蒸散作用によって28度ぐらいに保とうする。こうした性質に着目し、太陽の恵みを植物の蒸散作用や炭酸同化作用をはじめ、草屋根や半地下構造、天窓の多用、落葉樹と常緑樹の配置、太陽温水器やソーラー発電などさまざまな形で取り組み、省エネルギー型の家屋を出現させた。竪穴式住居など先人の知恵と防水コンクリートやプラスチックスなど近代科学の成果を融合させたわけだ。居宅には冷蔵設備はない。

|

|

| 住んでいるだけで健康になり、社会もうるおす庭 これまでは三分割法を語っても実践する人は現れなかった。その理由として「妻が虫や蛇を毛嫌いする。」などと言う人もいた。私の妻も当初は蛇を見ると鳥肌を立て、引きつけを起こしかねない人だった。しかし、庭に棲み着くキジバトや山からくるタヌキなどと触れ合っているうちに、次第に庭の一部と化し、今では庭に棲む蛇の顔が見分けられるまでになった。ムカデに噛まれても以前ほど腫れなくなった。一昨年の夏、妻はイラガという毛虫に初めて触れたが、とっさに畑のゴーヤをもぎとり、汁を塗って激しい痛みを治めていた。これは、本来人間が備えている能力の触発だろう。野生動物は今もそうした潜在能力をたよりにして生きている。エコライフガーデンはこうした能力まで触発する「住んでいるだけで健康にする庭」だと思う。  それはともかく、世界の全ての人が真似したら破綻するような生き方は改めるべきだ。便利さや安楽さと引き替えに地球環境を破壊し、資源を枯渇させるようなこれまでの人間中心主義の生き方は改め、全ての人が等しく真似てもよいライフスタイルに切り替えるべきだ。 それはともかく、世界の全ての人が真似したら破綻するような生き方は改めるべきだ。便利さや安楽さと引き替えに地球環境を破壊し、資源を枯渇させるようなこれまでの人間中心主義の生き方は改め、全ての人が等しく真似てもよいライフスタイルに切り替えるべきだ。私たちはその一つ、あるいは一部を実践し、楽しんでいるつもりだ。そのための土地なら、今ならいくらでもある。日本は狭いと言われるが、全国土を人口割りにすれば一人あたり1000坪だ少なくとも国土の三割程度はエコライフガーデン作りに生かせそうだが、三人世帯で1000坪の計算になる。向こう10年ほどで2000もの過疎村が出るとの予測もある。そこは電気や水の便もある。要は見捨てられた土地、見捨てられようとしている土地を手に入れ、多くの人が憧れる土地に生まれ変わらせれば良いわけだ。問題は、いかに先を見通し、何を捨て何を大切にするかだと思う。 世界は、この「住んでいるだけで社会もうるおす庭」を基盤をした生き方、つまり、不易の生き方を流行させなければいけない時にさしかかっているように思う。必然的にそこに追い立てられる事態が、20年も待たずしてやってきそうな予感がする。

社団法人農山漁村文化協会出版2000年現代農業8月増刊

日本的ガーデニングのすすめ『農のある庭』より抜粋 |

エコロジーライフindexへ